„…ein dynamisches Handlungsfeld, in dem Erfolg und Misserfolg, Freude und Glück, Teilhabe und Ausschluss nah beeinander sind.“

Grigori und Vyslouzil (Hg) 2021: 31 Tage Soziale Arbeit

Einen Überblick über die unterschiedlichen Ausbildungsformen sowie über Bildungseinrichtungen in Österreich findet sich auf der Seite Ausbildungswege.

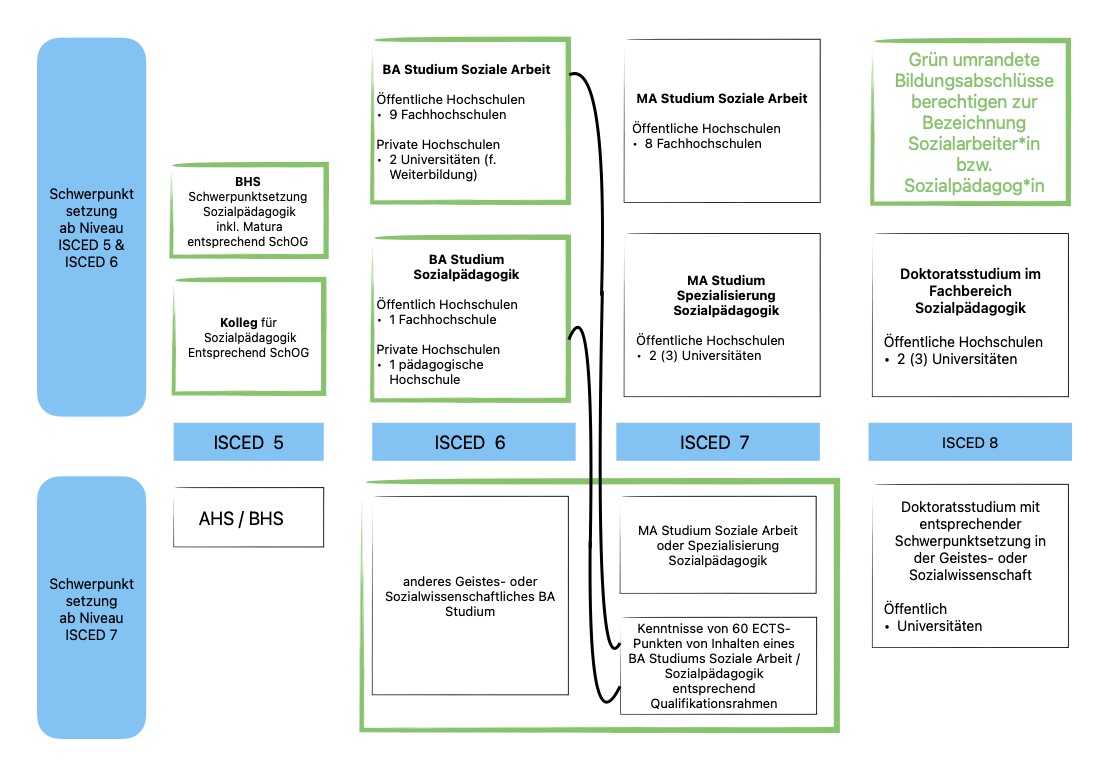

Die Grafik zeigt mit welchem Ausbildungen bzw. Ausbildungskombinationen eine Person das Recht zur Bezeichnungsführung Sozialarbeiter*in bzw. Sozialpädagog*in erwirbt.

Der obds bietet mit dem Online Format obds Impulse etwa 1x / Monat ein Austauschformat zu aktuellen Themen der Sozialen Arbeit. Bereichsspezifisch gibt es viele weitere Vernetzungsplattformen und die Österreichische Gesellschaft für Soziale Arbeit bietet Arbeitsgruppen an, in denen Praktiker*innen, Forschende, Lehrende und Studierende sich gemeinsam zu Themen austauschen, Positionspapiere entwickeln, Stellungnahmen verfassen und den fachwissenschaftlichen Diskurs zu einem bestimmten Themenbereich voranbringen.

Der obds hat – auf Basis internationaler Dokumente, die von IFSW und anderen weltweiten Verbänden der Sozialen Arbeit entwickelt wurden – richtungsweisende Dokumente herausgegeben. Einige dieser Dokumente – zum Beispiel jenes zu den ethischen Grundsätzen der Sozialen Arbeit – wurde gemeinsam von obds und ogsa veröffentlicht. Einen Überblick und direkte Links zu allen aktuellen Dokumenten findet sich in der Rubrik Grundlagendokumente auf der Homepage.

Der obds gibt seit 1966 die Zeitschrift SIÖ heraus, die sich mit aktuellen Schwerpunkten der Sozialen Arbeit beschäftigt. Alle bereits erschienenen Ausgaben können auf der Homepage des obds durchgesehen und heruntergeladen werden. Ebenfalls eine lange Geschichte hat die zeitschrift Sozialpädagogische Impulse, die von Karin Lauermann bzw. dem BISOP Baden herausgegeben wird und besonders auf sozialpoädagogische Themen fokussiert. Die Zeitschrift kann abonniert werden, einzelne Artikel sind im open access zugänglich.

Das Online-Journal soziales_kapital wird von Redakteur*innen kuratiert und umfasst ebenfalls aktuelle Forschungsergebnisse zu Schwerpunktthemen und bietet auch eine Plattform für Junge Forschung. Alle Ausgaben sind online zugänglich.

Das Jahrbuch Soziale Arbeit in Österreich wird jährlich von einem Redaktionsteam aus dem Bereich der Forschung herausgegeben und verhandelt aktuelle Forschungsfragen und Themen. Auch das Jahrbuch ist open access verfügbar.

Tipp: Mitglieder des obds erhalten bei zahlungspflichtiger Mitgliedschaft die Zeitschrift SIÖ in gedruckter Form per Post unmittelbar nach Erscheinen. Mitglieder der ogsa erhalten einen kostenfreien Online-Zugriff auf das Journal Soziale Arbeit, dass vom Nomos Verlag herausgegeben wird.

Lehrende der Fachhochschulen haben ein Papier veröffentlicht, dass Qualitätsstandards für Praxislernphasen beschreibt und sich mit dem Bildungsdreieck Studierende – Hochschule – Praxisstelle auseinandersetzt. Es gibt wertvolle Hinweise und macht Vorschläge, wie die Zusammenarbeit weiter vertieft werden könnte. Das Dokument ist in der Rubrik Grundlagendokumente auf der Homepage abrufbar.

Der obds empfiehlt zusätzlich die Grundlagendokumente auf der Homepage sowie die aktuellen Curricula durchzusehen – sie geben Hinweise darauf, über welches Wissen Studierende im jeweiligen Studiensemster bereits verfügen.

Der Bereich Gesundheit, insbesondere die Verschränkung und interprofessionelle Zusammenarbeit in den Bereichen ambulante und stationäre Versorgung und der Bereich der Übergangs- und Langzeitpflege sowie Soziale Arbeit im Hospiz- und Palliativbereich werden zunehmend nachgefragt.

Wertvolle Hinweise bieten die Arbeitsgemeinschaften der ogsa – zum Beispiel mit Positionspapieren – z.b. zur Zukunft der Sozialen Altenarbeit in Österreich und zu Klinischer Sozialer Arbeit in Österreich.

Einen Überblick über aktuelle Projekte, Schwerpunkte und Zielsteuerungen im Bereich Gesundheit sowie Evaluierungen bietet die Gesundheit Österreich GesmbH. Spannende Projekte aus dem Bereich der Lehrforschung Sozialer Arbeit sind auf der Homepage des Ilse Arlt Instituts für Soziale Inklusionsforschung zu finden. Auch an anderen Hochschulen wird zu Sozialer Arbeit geforscht bzw. können die Studiengänge Sozialer Arbeit und deren Lehrende spannende Hinweise auf aktuelle Entwicklungen geben. Eine Evaluierung des Projekts Community Nursing hat stattgefunden – die Ergebnisse können hier nachgelesen werden.

Die Gesundheit Österreich GesmbH (GÖG) bietet auf ihrem Portal spezielle Informationen für Soziale Arbeit in der Primärversorgung. Auf der Plattform Primärversorgung gibt es eine eigene Vernetzungsgruppe für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen, die im Bereich der Primärversorgung tätig sind und zahlreiche weitere hilfreiche Informationen aus dem Bereich der Primärversorgung. Der obds steht in Austausch mit der GÖG und der Plattform Primärversorgung – eine Informationstransfer wird so sichergestellt. Weiters ist der obds Teil des Sounding Board „Social Prescribing“ der GÖG.

Kongresse wie z.B. der jährliche nationale Österreichische Primärversorgungskongress sowie europäische Kongresse bieten die Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung und bieten Schienen für Soziale Arbeit und ihre spezifischen Aufgaben in der Primärversorgung an. Ebenso wie im Bereich Gesundheit und Altern entstehen derzeit Forschungen zum Thema.

2025 hat die Plattform Primärversorgung einen Film veröffentlicht: „Soziale Arbeit in Primärversorgungseinheiten (PVE)“, auf den wir gerne verweisen dürfen!

Ebenfalls 2025 haben wir ein Dokument verfasst mit dem Titel „„Soziale Arbeit in der Primärversorgung und vergleichbaren Arbeitsfeldern. Aufgaben- und Leistungsbeschreibung, Qualitätsstandards und Ausstattungsmerkmale“.

Die Arbeitsgemeinschaft Case Managment der ogsa hat ein Buch zum Thema veröffentlicht, sowie Standards für Social Work Case Management herausgegeben. Zusätzlich werden von der Arbeitsgruppe weitere Instrumente (z.B. ein Selbstevaluierungsbogen für case Management Organisationen) bereitgestellt.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt es viele einschlägige Forschungsberichte und Publikationen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Der internationale Verband FICE hat mit FICE Österreich eine Plattform, die sich intensiv mit Qualität in den unterschiedlichen Angebotsformen (ambulant, stationär, Care Leaver,…) auseinandersetzt. Eine Übersicht über Publikationen gibt es auf deren Homepage – dort sind auch ausgewählte Forschungsarbeiten zum Download sowie die Publikation Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe verfügbar.

Die AG Schulsozialarbeit der ogsa stellt Definitionen und eine Übersicht über Aufgaben der Schulsozialarbeit zur Verfügung, die regelmäßig aktualisiert werden.

Die AG Offene Kinder- und Jugendarbeit der ogsa stellt Dokumente zur Verfügung, die regelmäßig aktualisiert werden. Darüber hinaus informit die Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit umfassend über das Thema. In einzelnen Bundesländern gibt es Dachverbände der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die Publikationen veröffentlichen uns sich mit aktuellen fachlichen Themen auseinandersetzen. Stellvertretend seien hier koje (Vorarlberg) und der steirische Dachverband der Offenen Kinder- und Jugendarbeit genannt.

Die AG Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft der ogsa stellt Informationen zur Verfügung, die regelmäßig aktualisiert werden. Eine interessante Keynote des ogsa Forums 2024 ist hier abrufbar. Darüber hinaus geben die Grundlagendokumente der Sozialen Arbeit wichtige Hinweise zum Selbstverständnis und zu den ethischen Grundsätzen. Auch Beiträge in Zeitschrift SIÖ, im Jahrbuch Soziale Arbeit in Österreich und Stellungnahmen des obds können bei der Auseinandersetzung unterstützen.

Die Armutskonferenz bietet umfassende Informationen zum Thema und erstellt mit Kooperationspartner*innen auch eigene Forschungen und Berichte zum Thema. Die Volkshilfe hat eine Schwerpunktsetzung im Bereich Kinderarmut und ein aktueller Sammelband beschäftigt sich mit Armutsdiskursen aus Sicht der Sozialen Arbeit. Darüberhinaus finden sich zahlreiche Informationen auch in Berichten der Bundesregierung (z.B. im Sozialbericht des BMSGPK).

Wir freuen uns über weitere Hinweise zu kostenlos zugänglichen Portalen, die für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen wertvolle Informationen bieten können!

Informationen über offene Stellen

Der obds bietet auf seiner Homepage einerseits ein Portal für Stellensuche, in dem Organisationen gegen Entgelt Stellenangebote platzieren. Zudem betreibt der obds die Mailingsliste soziale.arbeit, die ebenfalls über offene Stellen in Ostösterreich informiert. Detallierte Informationen gibt es hier.

Viele Stellen im Bereich der Sozialen Arbeit werden auf dem verdeckten (oder „grauen“) Arbeitsmarkt vergeben, d.h. diese werden nicht öffentlich ausgeschrieben. Über das AMS wird lediglich ein Bruchteil der offenen Stellen ausgeschrieben. Im Internet gibt es einige einschlägige Stellenbörsen, Plattformen und Jobportale und Karriereportale der Fachhochschulen bzw. bundeslandspezifische Plattformen. Auch auf Seiten von Dachverbänden wird über offene Positionen informiert. Vereinzelt finden sich Stellenanzeigen auch in Tages- bzw. Wochenzeitungen. Ein guter Anhaltspunkt sind auch Homepages großer Organisationen, die ebenfalls über offene Stellen durch eigene Newsletter bzw.auf eigenen Bereichen auf ihrer Homepage informieren. Stellen im Bereich behördlicher Sozialer Arbeit werden meist auf den Portalen des jeweiligen Bundeslandes ausgeschrieben.

Fragen zur Abgrenzung zwischen Sozialer Arbeit und anderen Berufen / Gewerben

Da die allermeisten anderen Berufe und Professionen über eigene Berufsgesetze bzw. das Gewerberecht geregelt sind, lassen sich die Unterschiede durch einen Blick in die Gesetze leicht feststellen. Hier einige Beispiele:

Zum Beispiel Lebens- und Sozialberatung: „Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung (§ 94 Z 46) bedarf es für die Beratung und Betreuung von Menschen, insbesondere im Zusammenhang mit Persönlichkeitsproblemen, Ehe- und Familienproblemen, Erziehungsproblemen, Berufsproblemen und sexuellen Problemen. Dazu gehört auch die psychologische Beratung mit Ausnahme der Psychotherapie.“ (§119 GewO 1994, Stand vom 30.04.2023). Im „Memorandum. Lebens- und Sozialberatung. Psychologengesetz 2013“ steht folgendes festgehalten:

„Während Psychotherapie jedoch eine Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert ist, geht es bei der psychologischen Beratung um Hilfestellungen für psychisch gesunde Menschen mit konkreten Lebensproblemen. Psychologische Beratung kann überall dort zum Einsatz kommen, wo es um die Lösung und Überwindung von persönlichen und sozialen Konflikten geht. Methoden der psychologischen Beratung finden daher – selbständig oder eingebunden in andere Maßnahmen – Verwendung in den verschiedensten Bereichen der sozialen und psychologischen Arbeit.“ Mehr zur Lebens- und Sozialberatung findet sich auch im AMS Berufslexikon: https://www.berufslexikon.at/berufe/2081-LebensberaterIn-SozialberaterIn/.

Zum Beispiel Gesundheits- und Klinische Psychologie: „Die Ausübung der Gesundheitspsychologie und der Klinischen Psychologie umfasst die durch den Erwerb fachlicher Kompetenz erlernte Anwendung von gesundheitspsychologischen und klinisch-psychologischen Erkenntnissen und Methoden bei der Untersuchung, Behandlung, Auslegung, Änderung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen und ihrer Lebensbedingungen einschließlich der Prävention, Gesundheitsförderung, Rehabilitation und Evaluation.“ (§6(2) Psychologengesetz 2013, Stand vom 30.04.2023)

Zum Beispiel Psychotherapie: „Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewußte und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern.“ (§1(1) Psychotherapiegesetz, Stand 30.04.2023)

Zum Beispiel Ergotherapie: „Der ergotherapeutische Dienst umfaßt die eigenverantwortliche Behandlung von Kranken und Behinderten nach ärztlicher Anordnung durch handwerkliche und gestalterische Tätigkeiten, das Training der Selbsthilfe und die Herstellung, den Einsatz und die Unterweisung im Gebrauch von Hilfsmitteln einschließlich Schienen zu Zwecken der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation; ohne ärztliche Anordnung die Beratungs- und Schulungstätigkeit sowohl auf dem Gebiet der Ergonomie als auch auf dem Gebiet des allgemeinen Gelenkschutzes an Gesunden.“ (§2 (5) MTD Gesetz, Stand 30.04.2023)

Zum Beispiel gehobener Dienst in der Pflege: „Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt die Verantwortung für die unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in allen Altersstufen, Familien und Bevölkerungsgruppen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen sowie allen Versorgungsstufen (Primärversorgung, ambulante spezialisierte Versorgung sowie stationäre Versorgung). Handlungsleitend sind dabei ethische, rechtliche, interkulturelle, psychosoziale und systemische Perspektiven und Grundsätze.“ („§ 12.(1) GuKG, Stand vom 30.04.2023)

Zum Beispiel Fach-Sozialbetreuung bzw. Diplom-Sozialbetreuung: „Fach-Sozialbetreuer/innen sind ausgebildete Fachkräfte für die Mitgestaltung der Lebenswelt von Menschen, die aufgrund von Alter, Behinderung oder einer anderen schwierigen Lebenslage in ihrer Lebensgestaltung benachteiligt sind. Sie verfügen über umfängliches Wissen um die vielfältigen Aspekte eines Lebens mit Benachteiligung und können eine breite Palette an Möglichkeiten der Begleitung, Unterstützung und Hilfe realisieren, und zwar in allen Fragen der Daseinsgestaltung, von Alltagsbewältigung bis hin zu Sinnfindung. Das Besondere dieses Berufes besteht nicht in hoher Spezialisierung auf eng umrissene Felder oder in Konzentration auf Pflege, sondern in der Bündelung all jener Kompetenzen, die für eine umfassende, lebensweltorientierte Begleitung in den unmittelbaren Lebensbereichen der betreffenden Menschen erforderlich sind.“ „Diplom-Sozialbetreuer/innen üben sämtliche Tätigkeiten aus, die auch von Fach-Sozialbetreuer/innen ausgeführt werden, können dies aber auf Basis ihrer vertieften, wissenschaftlich fundierten Ausbildung und den bei der Verfassung einer Diplomarbeit erworbenen Kompetenzen mit höherer Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit.“ (Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, Stand 30.04.2023).

Fragen zu Berufsrechten- und pflichten

Da kein bundeseinheitliches Berufsgesetz für die Soziale Arbeit existiert, gibt es keine einheitlichen Regelungen bezüglich Fortbildungspflichten. Regelungen (und etwaige Verpflichtungen) finden sich in den Kollektivverträgen (z.B. SWÖ KV) oder in Betriebsvereinbarungen bzw. in Dienstverträgen oder werden vom Fördergeber des Dienstgebers diesem vorgeschrieben. Ob und welche Veranstaltungen als Fortbildungen gemäß der oben genannten Regelungen anerkannt werden, entscheidet zumeist der Dienstgeber / die Dienstgeberin – manchmal auch Fördergeber*innen. Eine Bewertung von Fortbildungen nach einem Punktesystem (analog zu Fortbildungen von Ärzt*innen oder Psycholog*innen) existiert nicht. Das eröffnet die Möglichkeit, in Absprache mit Dienstgeber*innen jene Fortbildungen auszuwählen, von unmittelbarem Interesse sind.

Der obds befürwortet eine laufende Fortbildung und setzt sich dafür ein eine diesbezügliche Verpflichtung in einem Berufsgesetz zu verankern.

Im Newsletter des obds finden sich eine (nicht vollständige) Auflistung von Tagungen und Veranstaltungen, die interessant sein können. Zusätzlich bieten privatwirtschaftlich organisierte Organisationen, die oft im Nahebereich von Fachhochschulen stehen, Fort- und Weiterbildungen an. Auch Dachverbände im Feld sowie Fachgesellschaften veranstalten Fachtagungen. Größere Organisationen bieten oft eigene Fortbildungsprogramme für die Mitarbeitenden an, die u.U. auch externen Personen offen stehen.

Fragen zu (un)selbsständiger Berufsausübung

Aufgrund des Fehlens eines bundeseinheitlichen Berufsgesetzes ist freiberufliche Tätigkeit (im Gegensatz zu anderen Sozial- und Gesundheitsberufen) gesetzlich nicht geregelt und damit rechtlich nicht eindeutig geklärt. Der obds hat dazu im Jahr 2021 eine Stellungnahme zur Selbstständigkeit in der Sozialen Arbeit veröffentlicht. Derzeit (März 2025) bemüht sich der obds darum eine Klärung herbei zu führen, ob Sozialarbeit als Freier Beruf verstanden werden kann. Der obds setzt sich dafür ein, dass eine ausdrückliche Möglichkeit zur freiberuflichen Tätigkeit in ein Berufsgesetz aufgenommen wird.

Da Tätigkeiten von Sozialarbeiter*innen bzw. Sozialpädagog*innen Überschneidungen zu Tätigkeiten von gewerblich geregelten Berufen aufweisen ist Vorsicht geboten, um hier nicht in Konflikt mit dem Gewerberecht zu gelangen. Der obds berät im Anlassfall gerne telefonisch.

Nein. In Österreich existiert derzeit (März 2025) keine Registrierungspflicht. Der obds als Berufsverband der Sozialen Arbeit freut sich über Mitglieder und darüber, wenn eine Mitgliedschaft abgeschlossen wird. Ebenso kann ein Beitritt zu einer Gewerkschaft erfolgen, die die Interessen der Dienstnehmer*innen gegenüber dem Arbeitgeber vertritt. Je stärker Gewerkschaften sind und je mehr Mitglieder sie haben, umso aktiver können sie (Lohn)Forderungen gegenüber Dienstgeber*innen vertreten! Bei unselbständigen Dienstverhältnissen, die dem ASVG unterliegen, wird bei Dienstantritt automatisch die Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer begründet. Auch diese vertritt Interessen der Beschäftigten und berät bei dienstrechtlichen Fragen.

Fragen zu Gehalt und Kollektivverträgen

Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen sind – abhängig davon, in welchem Bundesland und für welchen Träger sie tätig sind – vielen verschiedenen Gehaltsschemata und Kollektivverträgen unterworfen. Es gibt unterschiedliche Kollektivverträge, die zur Anwendung kommen können und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Einstufung mit sich bringen. Diese sind zum Teil bundesweit, zum Teil nur in einzelnen Bundesländern gültig. Sowohl auf Ebene der Kollektivverträge als auch bei gesetzlichen Verordnungen erfolgt eine Einstufung nach den „Tätigkeiten“, die eine Person erbringt und nicht auf Basis ihrer Qualifikation.

Wichtig für die Beantwortung der Fragestellung, ob die Einstufung und das Gehalt angemessen sind sind folgende Fragen

- Welcher Kollektivvertrag / Gehaltsschema kommt bei mir zur Anwendung?

- Stimmen die von mir ausgeübten Tätigkeiten mit meinem Qualifikationsprofil und mit der Stellen- / Aufgabenbeschreibung von Dienst- und Fördergeber*innen überein?

- Liegt mein Gehalt über oder unter der maßgeblichen Einstufung im Kollektivvertrag SWÖ der aufgrund dessen, dass er gesatzt ist und als Leit-KV im Sozial- und Gesundheitswesen gilt?

- Sind Überzahlungen und Einzelverträge im Betrieb möglich?

Immer wieder werden an Betriebsrät*innen, Gewerkschaften, Arbeiterkammer und den obds Beispiele von Kolleg*innen herangetragen, bei denen die Einstufung nicht nachvollziehbar ist. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an Betriebsrät*innen, Personalvertretung oder Arbeiterkammer um Klärungen herbei zu führen. Legen Sie Ihren Dienstvertrag und auch die Stellen- und Aufgabenbeschreiobung sowie wenn vorhanden das Anforderungsprofil entsprechend von Förderbedingungen bzw. Zielsetzungen der Einrichtung (Leitbild etc.) vor. Auch die Sozialwirtschaft Österreich als Zusammenschluss von Organisationen hat kein Interesse an „Lohndumping“ und „schwarzen Schafen“ sondern sieht sich den abgeschlossenen Kollektivverträgen verpflichtet. Auch hier ist ein Austausch bzw. eine Kontaktaufnahme möglich.

Gehaltsverhandlungen werden in Österreich sozialpartnerschaftlich zwischen Dienstgeber*innen und Dienstnehmer*innen, zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften verhandelt. Im Bereich der Sozialen Arbeit kommen viele unterschiedliche Kollektivverträge und Besoldungsschemata zur Anwendung. Betriebsrät*innen bzw. Personalvertretung sind meist die richtigen Erstansprechpartner*innen bei allen Fragen zu Lohn und Gehalt sowie zum Dienstrecht. Die Arbeiterkammer bietet für alle Arbeitnehmer*innen, die Gewerkschaften für ihre Mitglieder Beratungen an. Oft dominieren in Gehaltsverhandlungen andere Berufsgruppen – jede*r Einzelne kann dazu beitragen, das zu verändern, indem er / sie sich aktiv im Betriebsrat oder der Gewerkschaft engagiert und dort die Forderungen und fachlichen Positionen der Sozialen Arbeit einbringt! Der obds unterstützt dabei gerne!

Internationale Perspektiven

Für Soziale Arbeit / Sozialarbeit / Sozialpädagogik gelten – anders als für andere Berufe – keine EU-weiten Regelungen zu Ausbildungsinhalten bzw. Übereinkommen zur gegenseitigen Berufsanerkennung. Eine Ausnahme ist der Beruf der Erzieher*in in Schüler*innenheimen. Das bedeutet, dass der jeweilige bologna konforme Abschluss jedenfalls als akademischer Abschluss anerkannt wird. Die Frage ob der akademische Abschluss auch inhaltlich gleichwertig zu einem entsprechenden Studium im Österreich ist, ist aber davon getrennt zu betrachten.

Aufgrund des Fehlens eines Berufsgesetzes für Soziale Arbeit in Österreich bzw. einer auf diesen Gesetzesbestimmungen beruhenden Stelle zur Prüfung der Gleichwertigkeit von Anerkennungen gibt es in Österreich keine Institution, die den gesetzlichen Auftrag hat die Gleichwertigkeit zu überprüfen bzw. gegebenenfalls zu bestätigen.

Fördergebende Stellen bzw. Dienstgeber*innen spezifisieren häufig in ihren Anforderungen an Stellen bzw. den dafür notwendigen Qualifikationen die dafür notwendigen Kompetenzen bzw. Qualifikationen. Es empfiehlt sich daher im Anlassfall mit potentiellen Dienstgeber*innen in Kontakt zu treten und die konkreten Erfordernisse zu erfragen. Eine Übersicht über die Studieninhalte bzw. Auszüge aus dem Studienprogramm / der Akkreditierungsverordnung können hilfreich sein um zu untermauern, für welche Aufgaben / Berufe das Studium qualifiziert hat.

Der obds setzt sich übrigens – auch aufgrund dieser Gesetzeslücke – seit Jahren für ein bundesweit einheitliches Berufsrecht und eine entsprechende Möglichkeit zur Anerkennung der Kompetenzen ein.

Personen, die außerhalb des EWR-Raums ein Studium absolviert haben müssen ein Nostrifikationsverfahren durchlaufen, bei dem der akademische Abschluss auf seine Gleichwertigkeit mit österreichischen Hochschulabschlüssen verglichen wird.

Im Anerkennungs-, Antrags- und Informationssystem (AAIS) können Anträge für Bewertungen von Hochschulqualifikationen online abgesendet werden. Die Verfahrensführung ist kostenpflichtig. Auf Basis der vorgelegten Dokumente findet eine Bewertung des Studiums statt – fehlen zentrale Inhalte ist ein Besuch einzelner Lehrveranstaltungen möglich um eine Nostrifikation zu erreichen. Nostrifizierte Abschlüsse sind Abschlüssen im Inland gleichgestellt. Informationen zum Ablauf von Nostrifikationen finden Sie beispielsweise auf der Homepage der FH Campus Wien. Allgemeine Informationen finden sich unter www.berufsanerkennung.at.

Grundsätzlich ist aufgrund der Freizügigkeitsbestimmungen der EU eine Arbeitsaufnahme auch in anderen Staaten der EU und des EWR Raums möglich. Eine Hürde stellen die unterschiedlichen Anforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit bzw. die fehlnden Grundlagen zur Anerkennung der Gleichwertigkeit der Ausbildungen dar. Es ist also nicht sichergestellt, dass eine Arbeitsaufnahme als „Sozialpädagog*in“ bzw. „Sozialarbeiter*in“ ohne weiteres möglich ist. Unter Umständen werden Hochschuldiplome nicht anerkannt und es besteht die Gefahr, nur für Hilfstätigkeiten beschäftigt werden zu dürfen bzw. auch entsprechend geringer Entlohnung. Einen ersten Überblick über Voraussetzungen im Bereich der Sozialen Arbeit können Berufsverbände in den betreffenden Staaten geben (die Adressen sind über den Weltverband www.ifsw.org abrufbar).

In einzelnen Staaten ist eine Registrierung bzw. eine Zugehörigkeit zu einem Berufsverband vor Aufnahme der beruflichen Tätigkeit zwingend erforderlich. Zum Teil ist zusätzlich der laufende Nachweis der Eignung notwendig. Der DBSH als Deutscher Berufsverband der Sozialen Arbeit bietet Registrierungen für Kolleg*innen an, die eine Registrierung als Nachweis für eine Berufstätigkeit in einem Drittstaat (z.B. Spanien, UK) benötigen. Durch eine Registrierung in Deutschland kann dann die erforderliche Bescheinigung für weitere Staaten nachgewiesen werden.

Details zur staatlichen Anerkennung in Deutschland findest du auf der Seite des DBSH, des Deutschen Berufsverbands.

Der obds empfiehlt Personen, die im EWR Raum arbeiten möchten, sich einerseits aktiv bei den künftigen Dienstgeber*innen über die Voraussetzungen zur Beschäftigung zu informieren und andererseits bei der Ausbildungseinrichtung, an der sie den letzten Abschluss erzielt haben, nachzufragen, ob ein Schreiben zur Gleichwertigkeit der Ausbildung (in Vergleich mit dem Curriculum im jeweiligen EWR Land) ausgestellt werden kann. Aufgrund des Fehlens der gesetzlichen Regelung der Berufsbilder Sozialarbeiter*in bzw. Sozialpädagog*in kann in Österreich von Seiten der Behörden keine Bescheinigung über die Tätigkeit als Sozialarbeiter*in bzw. Sozialpädagog*in ausgestellt werden. Das entsprechende Schreiben des Ministeriums findet sich hier und kann ebenfalls voreglegt werden. Aufgrund des Fehlens eines Berufsregisters bzw. der Möglichkeit des Nachweises einer Eintragung in diesem kann eine erweiterte Strafregisterbescheinung vorgelegt werden.