„Im Jahre 1927 wurden vom Reichsverband (…) Richtlinien für den Schutz des Berufstitels „Fürsorgerin“ und für die Ausbildung ausgearbeitet. (…) Sie wurden damals dem Ministerium für soz. Verwaltung vorgelegt und bei mehreren Vorsprachen auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit einer Regelung hingewiesen.“

Hilda Wolf in einem Brief aus dem Jahr 1936

Die Frage des Schutzes der Bezeichnungen und der damit verbundenen Ausbildungen hat eine lange Geschichte. Mit der Verankerung der Ausbildungen im Schulorganisationsgesetz ab 1962 sowie einheitlichen Lehrpläne erhielten Absolvent*innen das Recht, eine Bezeichnung zu tragen. Auf den Diplomzeugnissen der Sozialakademien gab es Vermerke wie die Zuerkennung „der Berechtigung zur Führung der Ausbildungsbezeichnung Diplomierte Sozialarbeiterin“ (1988) oder „die Berechtigung zur Führung des geschützten Titels Diplomsozialarbeiterin“ (2002).

Die Frage nach einem Berufsgesetz und berufsrechtlichen Regelungen für die Sozialarbeit blieb aber auch während der Zeit der Regelung der Ausbildungsbezeichnung bestehen. 1988 beschloss der obds ein Berufsbild der Sozialarbeiter, das als Grundlage für ein Berufsgesetz dienen sollte. Seit 1995 arbeitete der obds intensiv an einem Entwurf für ein Berufsgesetz, das sich – entsprechend dem damaligen Stand der Zeit – an damals „modernen“ Berufsrechten wie etwa dem Hebammengesetz orientierte.

„Wir brauchen ein Berufsgesetz, das die Qualitätsstandards festschreibt, Qualitätssicherung betreibt und das für alle SozialarbeiterInnen „zuständig“ ist. Qualitätssicherung beinhaltet auch die Berufsvertretung und muß bezahlt werden. Dieses Gesetz liegt im Interesse der SozialarbeiterInnen und ihrer KlientInnen […] und schreibt Dinge wie zum Beispiel Ausbildungsdauer, Ausbildungsstandard, Fortbildungsausmaß oder Fortbildungsstandards verpflichtend vor. Es beschreibt die Kernhandlungsfelder der Sozialarbeit, sichert die Berufsexistenz und regelt so sensible Bereiche wie die Verschwiegenheitspflicht und das Zeugnisverweigerungsrecht.“

Georg Dimitz in der Zeitschrift SIÖ 1997

Bereits in den damaligen Verhandlungen zeigte sich, dass die Frage der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern und damit auch die Frage der „Zuständigkeit“ für die Soziale Arbeit einen verkomplizierenden Faktor darstellt. Sowohl auf Bundes- als auch Landesebene wurde in intensiven Lobbyingprozssen versucht, auf die Notwendigkeit einer Regelung hinzuweisen.

Mit dem Übergang der Ausbildungen von Sozialakademien an Fachhochschulen, der vom obds stets begrüßt wurde, entfiel die Zuordnung von Ausbildungen in Sozialarbeit bzw. Sozialer Arbeit zum Schulwesen – und damit auch das Recht, eine Berufsbezeichnung, die im Schulwesen verankert war, zu führen. Absolvent*innen tertiärer Ausbildunegn erlangen einen akademischen Grad, der aber noch keine Auskunft über die Kompetenzen oder die berufliche Eignung für bestimmte Aufgabenbereiche gibt. Die Auswirkungen dieser Änderungen wurden erst schleichend sichtbar: Im Lauf der Zeit wurde immer unklarer, welche Ausbildungen für die Berufe Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik qualifizieren und welche Kompetenzen damit verbunden sind. Der obds blieb „dran“ und lobbyierte hinter den Kulissen in den Jahren 2008 – 2015 intensiv für ein Berufsgesetz. Dazu wurden Gespräche mit den Ländern geführt und eine parlamentarische Enquete abgehalten. Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen im Nationalrat stellten selbstständige Anträge, die aber mit Hinweis auf kompetenzrechtliche Fragestellungen vertagt wurden.

Erstmalig wurde in der XXVII. Gesetzgebungsperiode im Regierungsprogramm der Österreichischen Bundesregierung 2020 – 2024 die „Erarbeitung eines bundeseinheitlichen Berufsgesetzes für soziale Arbeit in Zusammenarbeit mit den Ländern“ festgeschrieben. Zu Beginn der Legislaturperiode galt es daher, zuerst das dafür zuständige Ministerium bzw. Ansprechpartner*innen zu identifizieren – eine Aufgabe, die das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) übernahm. In Folge wurden Gespräche mit den Bundesministern Rudi Anschober, Wolfgang Mückstein und Johannes Rauch bzw. deren Kabinetten geführt.

Am 17.04.2023 hat eine gemeinsame Veranstaltung in der Arbeiterkammer mit dem Titel „Die (un)endliche Geschichte des Berufsgesetzes der Sozialen Arbeit“ stattgefunden, sie kann hier nachgeschaut werden. Eine Zusammenfassung findet sich im Beitrag in der Zeitschrift SIÖ (Ausgabe 02/23, S. 24-27). Darin wird ein Überblick zur aktuellen Situation gegeben und – vor allem in der Keynote von Michael Kierein – mögliche Umsetzungsmöglichkeiten skizziert. Ebenfalls im April 2023 haben Abgeordnete der Partei NEOS (Loacker, Künsberg, Scherak, Fiedler) eine Anfrage an Bundesminister Rauch zur Anzahl der Fachkräfte eingebracht. Die Beantwortung der Anfrage kann hier nachgelesen werden. Abgeordnete der SPÖ (Oxonitsch, Oberrauer, Ecker) haben im Juni 2023 eine Anfrage zum Umsetzungsstand des Bundesgesetzes gestellt.

Unter Bundesminister Johannes Rauch wurde – als erster Schritt für die im Regierungsprogramm beabsichtigte Schaffung eines umfassenden Berufsgesetzes – das Sozialarbeits-Bezeichnungsgesetz vorbereitet. Diese wurde am 15.12.2023 als Initiativantrag im Parlament eingebracht, und ist schließlich am 29.03.2024 ist in Kraft getreten. Das Gesetz verknüpft die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung an die Absolvierung von Ausbildungen und verknüpft – wie bereits 1927 gefordert – die Berufsbezeichnung mit den dahinterstehenden Ausbildungen und schafft Transparenz hinsichtlich Qualität und Qualifizierung der Fachkräfte.

BM Johannes Rauch, der sich maßgeblich für einen Bezeichnungsschutz eingesetzt hat, bezeichnete diesen wiederholt als ersten realistischen, in dieser Legislaturperiode umsetzbaren Schritt. Auch in den Debatten zum SozBezG 2024 im National- und Bundesrat forderten Redner*innen aller Fraktionen ein umfassendes Berufsgesetz.

„Gleichzeitig kann ein Bezeichnungsschutz einen ersten Schritt darstellen um, wie im Regierungsprogramm der XXVII. Gesetzgebungsperiode vereinbart, in weiterer Folge gemeinsam mit den Bundesländern ein umfassendes Berufsgesetz für die Soziale Arbeit zu entwickeln, dass sowohl Ausbildungen als auch Berufspflichten, freiberufliche Tätigkeit sowie interprofessionelle Kooperation und etwaige Berufsvorbehalte regeln würde.“

aus den Erläuterungen zum SozBezG 2024

Als Berufsangehörige ist es auch unsere Aufgabe darauf zu achten, dass diese Absichtserklärungen nicht in Vergessenheit geraten und weiterhin um breite Unterstützung zu werden.

„In den parlamentarischen Debatten im National- und Bundesrat haben sich alle Redner*innen über die Fraktionsgrenzen hinweg zur Notwendigkeit eines Berufsgesetzes für Soziale Arbeit bekannt. Wir vom obds stehen für weiterführende Gespräche zur Verfügung und hoffen, dass dieses wichtige Thema nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Regierungsprogramm aufgegriffen und zielstrebig weiter verfolgt wird.“

Christoph Krenn in der OTS zur Verabschiedung des SozBezG 2024

Auch in der XXVIII. Gesetzgebungsperiode – im Regierungsübereinkommen von ÖVP, SPÖ und NEOS aus dem Februar 2025 wird auf Seite 97 festgehalten:

„Soziale Arbeit

Erarbeitung und Umsetzung eines Bundesgesetzes für Soziale Arbeit:

o Aufstockung der Studienplätze für Soziale Arbeit.

o Einheitliches Berufsgesetz.“Regierungsprogramm 2025-2029, S.97

Das Sozialarbeits-Bezeichnungsgesetz 2024 ist ein wichtiger Meilenstein für die Soziale Arbeit in Österreich und eine wichtige Grundlage für ein umfassendes Berufsrecht für Soziale Arbeit. Umso mehr freuen wir uns, dass das Bekenntnis zur Notwendigkeit eines Bundesgesetzes für Soziale Arbeit nun bereits zum 2. Mal im Folge seinen Eingang ins Regierungsprogramm gefunden hat. Im Wissen darum, dass sowohl die Bundesarbeitskammer als auch Vertreter*innen von Politik und Verwaltung auf Gemeinde, Landes- und Bundesebene, andere Berufsgruppen bzw. Professionen und Vertreter*innen aller im Parlament vertretenen politischen Parteien die Bedeutung der Sozialen Arbeit und die Notwendigkeit einer Regelung unterstützen, sind wir zuversichtlich, dass eine Umsetzung in dieser Legislaturperiode gelingen kann.

„Wir leben Solidarität in unserer täglichen Arbeit und übernehmen damit eine unverzichtbare Verantwortung für die Gesellschaft. Die dringend notwendige Anerkennung und Sicherung dieser Arbeit durch die Verabschiedung eines Bundesgesetzes für Soziale Arbeit ist längst überfällig. Wir begrüßen, dass unsere langjährige Forderung im Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung aufgenommen wurde, und drängen auf eine rasche Umsetzung.“

Christoph Krenn, Vorsitzender des obds in der OTS zum WSWD 2025

Am 03.07.2025 fand eine Veranstaltung zum Thema mit dem Titel „Berufsgesetz jetzt – für eine Ende der unendlichen Geschichte!“ in Kooperation von obds, Arbeiterkammer und Wien Museum statt.

FAQ’s zum Berufsrecht und Berufsgesetz

Gibt es auch einen kurzen, tabellarischen Überblick über die bisherigen Entwicklungen?

Hier kurzer, stichwortartiger Überblick:

- 1927 Richtlinien für den Schutz des Berufstitels „Fürsorgerin“ und für die Ausbildung werden vom Reichsverband dem Ministerium für soziale Verwaltung vorgelegt

- 1988 Verabschiedung eines Berufsbilds durch den Berufsverband

- 1997 Entwurf für ein Berufsgesetz durch den Berufsverband // erstes Gutachten des Verfassungsdiensts des Bundeskanzleramts

- 1999 Beschluss des Gewerkschaftstags eine Aufforderung an die Bundesregierung zu richten

- 2001 Empfehlung des Europarats zur gesetzlichen Regelung

- 2003 erneuter Beschluss des Gewerkschaftstags

- 2004 Einbringen einer Petition im Nationalrat

- 2005 unselbständiger Antrag von Abgeordneten im Nationalrat // Entschließung des Nationalrats „Gespräche mit den Ländern über ein Berufsbild zu führen“

- 2007 neuerliches Gutachten des Verfassungsdiensts des Bundeskanzleramts

- 2009 Einbringen eines Gesetzesvorschlag und 1. Lesung – im Ausschuss vertagt

- 2010 Vertagung des Antrags im Sozialausschuss des Nationalrats

- 2012 Veranstaltung im Parlament “Soziale Arbeit ist Sozialpolitik in der Praxis“

- 2013 Vorarbeiten für ein Landesgesetz für Soziale Arbeit im Bundesland Wien beginnen

- 2015 Veröffentlichung des „Wiener Entwurfs“ und intensiver Diskurs in de Fachcommunity

- 2020 „Erarbeitung eines bundeseinheitlichen Berufsgesetzes für soziale Arbeit in Zusammenarbeit mit den Ländern“ als Teil des Regierungsprogramms der Bundesregierung

- 2023 Neuerlicher Beschluss der Bundesarbeitskammer zur Notwendigkeit eines Berufsgesetzes

- 2023 neuerliches Verfassungsgutachten

- 2024 In-Kraft-Treten des SozBezG 2024

- 2025 „Soziale Arbeit – Erarbeitung und Umsetzung eines Bundesgesetzes für Soziale Arbeit: Aufstockung der Studienplätze für Soziale Arbeit. Einheitliches Berufsgesetz.“ als Teil des des Regierungsprogramms der Bundesregierung

Was ist der aktuelle Stand der Entwicklungen auf Bundesebene? (Stand Juli 2025)

Das Ziel der Verabschiedung eines Bundesgesetzes für Soziale Arbeit findet sich im Regierungsprogramm. Verantwortlich für die politische Umsetzung ist das BMSGPK. Im Juni konnten wir in einem Gespräch mit Staatssekretärin Ulrike Königsberger Ludwig Unterstützung zugesagt. Bundesministerin Korinna Schumann hat in der Videobotschaft anlässlich der Veranstaltung „Berufsgesetz jetzt“ ebenfalls ihre Unterstützung für eine Umsetzung zugesagt. Im Sommer 2025 werden weitere Gespräche stattfinden. Wir sind zuversichtlich, dass wir als Berufsverband gemeinsam mit der ogsa und weiteren Stakeholdern sowie der Arbeiterkammer punktuell eingebunden werden bzw. die Möglichkeit erhalten, Stellungnahmen zum Entwurf abzugeben.

Welche Initiativen gibt es in den Bundesländern? (Stand Jänner 2026)

Zusätzlich gab und gibt es in unterschiedlichen Bundesländern in den letzten Jahren eine Auseinandersetzung mit dem Thema Berufsrecht und Soziale Arbeit.

In Vorarlberg wurde im Jahr 2023 eine Anfrage an Landesrätin Wiesflecker gestellt, die u.a. ergab, dass beim Land selbst keine Informationen über die Zahl und das Betätigungsfeld von Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen vorliegen. Das Land Vorarlberg spricht sich ebenfalls für ein bundeseinheitliches Berufsrecht für Soziale Arbeit aus und „möchte das Anliegen an den Bund herantragen“ wie in einem E-Mail vom November 2024 formuliert wird.

Im Bundesland Oberösterreich wurde im Juli 2024 der Antrag 920/2024 eingebracht, der im Verfassungsausschuss behandelt wurde. Im Jänner 2026 wurde der Antrag in abgeänderter Form beschlossen. Darin wird die Bundesregierung von der Oö. Landesregierung ersucht, sich dafür einzusetzen, ein Berufsregister Soziale Arbeit, für Berufstätige nach dem Sozialarbeits-Bezeichnungsgesetz 2024, zu etablieren und die Umsetzung eines Berufsgesetzes für Soziale Arbeit voranzutreiben. Die Redebeiträge lassen sich auf der Webseite des OÖ Landtags nachsehen. Der Beschluss selbst findet sich hier.

In Salzburg wurde im März 2025 ebenfalls ein Antrag eingebracht.

Im Burgenland wurde im April 2025 ein Antrag auf Erhöhung der Zahl der Studienplätze gestellt.

Im steierischen Landtag wurde im September 2025 nach Beratungen im Verfassungsausschuss dieser Antrag beschlossen.

Was genau soll in einem bundeseinheitlichen Berufsgesetz geregelt werden?

Ein bundeseinheitliches Berufsgesetz soll viele – derzeit offene – Fragen im Feld der Sozialen Arbeit klären. Im Rechtsgutachten von Merli und Pöschl werden auf Seite 9f allgemeine Bestandteile von Berufsrechten (unabhängig von Professionen) genannt:

- Regelungen des Zugangs zum Berufs

- persönliche Eigenschaften

- erforderliche Ausbildungen

- Anerkennung im Ausland erworbener Ausbildungen

- Vorschriften für den Verlust der Berufsberechtigung (z.B. wegen Missachung gesetzlicher Pflichten oder wegen des Wegfalls von Zugangsvoraussetzungen)

- Ausübungsregeln

- Rechte und Pflichten während der Ausübung des Berufes (z.B. Sorgfalts- Informations-, Verschwiegenheits-, Dokumentations- und Treuepflichten bei der Arbeit mit Menschen)

- Recht zum Führen einer Berufsbezeichnung

- Fortbildungspflichten

- optional Betriebspflichten und Regelung der Informationsweitergabe an Behörden

- optional Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einem Verband

Eine etwas andere Gliederung ergibt sich, wenn die bereits existierenden Berufsgesetze von Gesundheitsberufen als Vorlage herangezogen werden: Im Bereich der Musiktherapie etwa, die seit 2008 über eine eigene gesetzliche Grundlage verfügt, werden folgende Inhalte geregelt:

- Berufsumschreibung und Formen der Berufsausübung

- Ausbildung

- Voraussetzungen für mitverantwortliche und eigenverantwortliche Berufsausübung

- Anerkennung von im Ausland erworbenen Ausbildungen

- Vorschriften für den Verlust der Berufsberechtigung (z.B. wegen Missachung gesetzlicher Pflichten oder wegen des Wegfalls von Zugangsvoraussetzungen)

- Listen- bzw. Registerführung der Berufsangehörigen

- Berufspflichten

- Einrichtung, Zusammensetzung und Aufgaben eines Beirats

Die Zielsetzungen, die mit einem Berufsrecht für Soziale Arbeit erreicht werden sollen beschreiben Pollak & Schalek im A&W Blog.

Seit Verabschiedung des SozBezG 2024 ist gesetzlich geregelt, welche Personen sich als Sozialarbeiter*in bzw. Sozialpädagog*in auf Grundlage welcher Ausbildungen bezeichnen dürfen. Damit nimmt das SozBezG 2024 einen Aspekt, der Teil von Berufsrechten ist, vorweg – eine umfassende Regelung durch ein Berufsgesetz fehlt allerdings.

Mit welchen Kosten wäre ein Berufsgesetz verbunden – und wer müsste diese tragen?

Jeder Gesetzestext, der im Parlament verhandelt wird, besteht aus dem Gesetzesvorhaben selbst sowie einem Vorblatt und Erläuterungen. Auf Basis des Gesetzestexts werden im Vorblatt sowohl eine Finanzfolgenabschätzung als auch eine wirtschaftspolitische Folgenschätzung und etwaige weitere Folgen (z.B. Gleichstellung) festgehalten. Eine fundierte Kostenschätzung setzt einen Gesetzestext voraus – der derzeit noch nicht vorliegt. An dieser Stelle können daher Paralellen und Unterschiede zu anderen Berufsgesetzen dargestellt werden. Eine detaillierte Kostenschätzung kann erst erfolgen, nachdem vom Ministerium ein entsprechnder Gesetzesvorschlag erarbeitet wurde.

Ein Blick in die Vorblätter anderer Gesetzestextes zeigt, dass diese grosso modo keine großen finanziellen Auswirkungen hatten. Für das Musiktherapiegesetz wird festgehalten, dass die Implementierung des Gesetzes selbst „weder mit nennenswerten Einsparungen oder Mehrkosten seitens des Bundes oder der Länder“ verbunden ist (vgl. MuThG). Im Vorblatt zum Sozialbetreuungs-Berufegesetz wird von Einsparungen ausgegangen, die sich durch die Vereinheitlichung der Aufgaben sowie durch gesetzlich normierte leichteren (und kostengünstigeren) Zugang zu Berufen, die durch das GuKG geregelt sind, ergeben. Im Bereich der Fortbildungsverpflichtung, die durch das Gesetz normiert wurde, wird von keinen relevanten Kostensteigerungen ausgegangen, da bereits bisher (z.B. auf Grundlage von Dienst- bzw. Kollektivverträgen) Fortbildungen absolviert wurden. Ähnliches kann auch für die Soziale Arbeit angenommen werden. Da die Studiengänge Soziale Arbeit an Fachhochschulen und Universitäten bereits eingerichtet sind ist (anders als z.B. beim Psychotherapiegesetz 2024) auch hier von keinen Mehrkosten auszugehen. Finanzielle Auswirkungen kann die Einführtung einer Registrierung bzw. Listenführung für Berufsangehörige der Sozialen Arbeit haben. Hier sind in Österreich prinzipiell 2 Varianten bereits umgesetzt: Entweder es erfolgt eine Listenführung durch das Bundesministerium – in diesem Fall hängen die Personalkosten von der Anzahl der zu registrierenden Personen ab (für die Kosten im Bereich der Psychotherapie siehe das Vorblatt des Psychotherapiegesetzes 2024). Alternativ wäre eine Aufnahme der Sozialen Arbeit ins Register der im GuKG geregelten Berufe möglich – und damit eine Übertragung der Aufgaben vom Bund auf die Bundesarbeitskammer. Die Implementierung dieser Datenbank war mit Kosten verbunden (eine detaillierte Schätzung findet sich hier). Für die Soziale Arbeit bietet es sich an, auf eine der beiden bereits bewährten Instrumente zurückzugreifen. Die Nutzung von Synergien (z.B. durch Erweiterung des Registers der im GuKG geregelten Berufe) würde die Kosten gering halten.

In den Vorblättern der Gesetzestexte werden nicht nur die finanziellen Kosten, sondern auch eine wirtschaftspolitische Folgenschätzung vorgenommen. Diese fällt bei vergleichbaren Gesetzen positiv aus: Durch gesetzliche Normierung wird Klarheit über Kompetenzen und mögliche Übergänge zwischen Berufen bzw. Voraussetzungen zur freiberuflichen Berufsausübung geschaffen. Durch Ausbildungsverordnungen wird eine Anerkennung früher erworbener Komeptenzen vereinfacht, was die Anerkennung von im EWR Raum erworbener Ausbildungen ermöglicht. Insgesamt trägt eine Regulierung des Berufs bzw. die gesetzliche Anerkennung des Berufs zu seiner Attraktivität bei – damit kann auch einer sich weiter verschärfenden Personalknappheit gegengesteuert werden. Besonders relevant ist für die Soziale Arbeit, dass eine rechtliche Grundlegung der beruflichen Kompetenzen (durch eine Berufsumschreibung bzw. ein Berufsbild) Adressat*innen, Fördergeber*innen und Dienstgeber*innen aber auch Kolleg*innen mit anderen Ausbildung transparent macht, welchen Beitrag Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen in interprofessioneller Teams leisten können. Damit wird eine multiperspektivische Zusammenarbeit gerade bei komplexen Themen- und Fragestellen erleichtert.

Alle Bereiche, die nicht in einem Berufsgesetz (bgl. die obige FAQ) genannt sind, werden üblicherweise auch nicht durch ein Berufsgesetz geregelt! Insbesondere nicht geregelt werden zum Beispiel Löhne und Gehälter oder Arbeits- und Ruhezeiten – diese werden im Rahmen der Sozialpartnerschaft verhandelt. In keinem bestehenden Berufsgesetze aus dem Feld der Gesundheitsberufe finden sich Hinweise auf die Entlohnung – und die Realität zeigt, dass es z.B. im Bereich der Pflege (die insgesamt sehr streng reglementiert ist!) große Unterschiede zwischen den Gehältern gibt.

Gibt es ein Berufsbild der Sozialen Arbeit?

Ja. Bereits vor dem ersten Entwurf zu einem Berufsgesetz im Jahr 1998 hat der obds ein erstes Berufbild für Sozialarbeit erstellt. Seit diesem Zeitpunkt wurde es in regelmäßigen Abständen aktualisiert und entsprechend der geltenden fachlichen Standards und den Entwicklungen in der Profession angepasst. Gemeinsam mit Vertreter*innen der Fachcommunity hat der obds in einem gemeinsamen Prozess im Jahr 2022 das Dokument „Soziale Arbeit in Österreich – Identifikationsrahmen für Sozialpädagogik und Sozialarbeit“ herausgegeben. Dieses Dokument baut auf dem davor geltenden Berufsbild aus dem Jahr 2017 auf und ersetzt dieses. Im Juni 2025 wurde das Dokument „Qualifikationsrahmen für Soziale Arbeit in Österreich“ veröffentlicht. Das Dokument wurde gemeinsam von Fachgesellschaften, Ausbildungseinrichtungen und dem Berufsverband herausgegeben und enthält ein Berufsbild sowie nähere Ausführungen zu Ausbildungsinhalten. Gemeinsam mit dem Dokument „Ethische Grundsätze der Sozialen Arbeit“ “ sowie weiteren Fachdokumenten liegen damit verschriftliche Dokumente vor, die als Basis für eine Legistik dienen können.

Gibt es internationale Empfehlungen bezüglich der Inhalte von Regelungen?

In den internationalen Grundlagendokumenten von IFSW und IASSW einen Überblick sowohl über die „Global Standards in Social Work Education and Training“ und im „Global Social Work Statement of Ethical principles” sowie anhand der Kommentare der „Global Definition of Social Work“ können Empfehlungen zum Auftrag und den Zielsetzungen von Sozialer Arbeit abgeleitet werden. In allen Dokumenten, die der obds (z.T. gemeinsam mit der ogsa bzw. auch Ausbildungseinrichtungen und Fachverbänden) seit dem Jahr 2020 publiziert hat, werden diese internationalen Empfehlungen berücksichtigt. Der „Qualifikationsrahmen für Soziale Arbeit in Österreich“ nimmt explizit Bezug darauf und stellt damit sicher, dass Soziale Arbeit in Österreich mit den internationalen Grundsätzen verbunden bleibt.

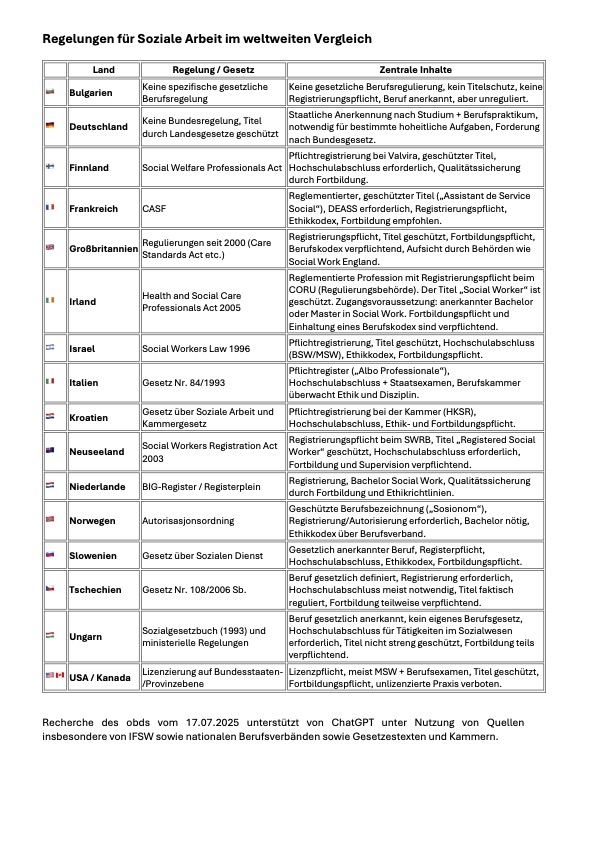

Ist im internationalen Vergleich eine Regelung der Sozialen Arbeit üblich?

Ja. In den meisten europäischen Staaten (in Europa verfügt neben Österreich auch Bulgarien über keinerlei Gesetzesgrundlage) sowie auch im angloamerikanischen Raum (USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Neuseeland aber auch in afrikanischen Staaten sowie in der Asia – Pazifik Region) sind sowohl tertiäre Ausbildungen als auch einschlägige Gesetze gängige Praxis. In vielen Staaten ist die Soziale Arbeit ähnlich streng reglementiert wie in Österreich die Psychotherapie, der Beruf des Arztes oder andere Gesundheitsberufe inklusive Verpflichtung zur Registrierung, Zertifizierung, dem Nachweis von Fortbildungen sowie zum Teil auch Verpflichtung zu Supervision. In Deutschland gibt es seit vielen Jahrzehnten gesetzliche Regelungen welche Personen unter welchen Voraussetzungen eine „staatliche Anerkennung“ erhalten – und damit in der behördlichen Sozialen Arbeit tätig sein dürfen.

Gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit der Frage gesetzlicher Regelungen und ihrer Auswirkungen auseinandersetzen ?

Ja. Viele ältere Arbeiten sind über die Plattform des AMS – Forschungesnetzwerks zugänglich. In der Zeitschrift SIÖ finden sich zahlreiche Beiträge, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das Onlinearchiv ist für alle Interessierten zugänglich! In den letzten Jahren haben Personen v.a. im Zuge ihrer Masterarbeit sich mit dem Themenfeld Berufsrecht / gesetzliche Regelungen auseinandergesetzt. Einzelne Fachhochschulen haben dazu auch Forschungsschwerpunkte ins Leben gerufen.

Die folgenden Arbeiten werden dafür exemplarisch genannt. Sie stellen weder eine Auswahl oder Empfehlung dar noch wurden sie darauf geprüft, ob die darin getroffenen Schlussfolgerungen auch jenen des obds entsprechen.

„Berufsgesetz für die Soziale Arbeit in Österreich – Kerninhalte zur Sicherung von Qualität und zum Schutz der Sozialen Arbeit und deren Adressat:innen„

„Berufsgesetz für die Soziale Arbeit – Diskrepanz zwischen bildungspolitischen und berufspolitischen Zielen“

„Die Anerkennung der Sozialen Arbeit als Gesundheitsberuf„

„Exploring the Political mandate – A cross generational exploration of the role of social work in society among Austrian social workers.“

„Eine politische Soziale Arbeit in Österreich“

„Profession Soziale Arbeit! Die Stellung der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft und deren Schwierigkeiten im Handlungsfeld Kinder- und Jugendhilfe“

Eine wichtige wissenschaftliche Abschlussarbeit, ein Beitrag in einer Onlinezeitschrift oder eine sonstige Veröffentlichung fehlt? Gerne gehen wir entsprechenden Hinweisen nach und veröffentlichen diese!

Ist Soziale Arbeit nicht ohnehin in den Gesetzen zu Sozialbetreuungsberufen geregelt?

Nein. Das Bundesrahmengesetz für Sozialbetreuungsberufe wurde 2005 verabschiedet. Darauf aufbauend haben alle österreichischen Bundesländer eigene Gesetze verabschiedet. Die Soziale Arbeit wurde darin nicht berücksichtigt.

Seit wann gibt es Überlegungen zu einem Berufsgesetz?

Hinweise auf die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung (siehe das Zitat zur Regelung der Fürsorge aus dem Jahr 1927) können bereits für die Zeit vor dem 2. Weltkrieg nachgewiesen werden. Der erste (bekannte) Entwurf für ein Berufsgesetz in Österreich datiert aus den 1990er Jahren. Im Online – Journals soziales_kapital ist ein Beitrag der Geschichte des Berufsgesetzes gewidmet.

Welche Vorarbeiten bräuchte es für einen Gesetzentwurf für ein Berufsgesetz? Wäre eine rasche Umsetzung möglich?

Aus Sicht des obds ist die Voraussetzung für die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs einerseits der politische Wille und andererseits die Einbindung relevanter Stakeholder. Die Vernetzung der Fachcommunity macht es möglich, dass Expert*innen der Fachcommunity rasch benannt werden und eingebunden werden könnten. Einer raschen Umsetzung steht unsererseits also nichts im Weg!

Wenn es ein Berufsgesetz geben würde, wie kann sichergestellt werden, dass es nicht „versteinert“, sondern rasch an aktuelle Entwicklungen angepasst werden kann?

Es liegt in der Natur der Sache, dass Gesetze sich – entsprechend der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und besonders bei Berufsgesetzen entsprechend dem Stand der Wissenschaft – weiterentwickeln müssen. Grundsätzlich wird eine Überarbeitung von Gesetzen durch eine eindeutige Zuständigkeit (z.B. des Bundes oder eines Bundeslands) erleichtert. Es zeigt sich, dass Gesetze, die in gemeinsamer Abstimmung zwischen Bund und Bundesländern oder die durch sogenannte §15a Vereinbarungen geregelt sind, dazu neigen, nicht in adäquater Zeit angepasst zu werden. Weiters hat sich gezeigt, dass bei Gesetzen, die sehr ausführlich und „kleinteilig“ gestaltet sind, rascher Anpassungen vorgenommen werden müssen als bei Gesetzen, die lediglich einen Rahmen vorgeben. Auch hat sich gezeigt, dass es im Sinn einer gelingenden interprofessionellen Kooperation und Zusammenarbeit zielführend ist, wesentliche Bereich der Gesetze (z.B. Verschwiegenheit, Berufspflichten, Dokumentationspflichten) aufeinander abzustimmen oder wenigstens unter Bezugnahme auf bereits geltendes Recht zu formulieren. Zusätzlich hat es sich bewährt, im Gesetzestext auf begleitende Verordnungen hinzuweisen, in denen Details geregelt sind. Im Gegensatz zu Gesetzen benötigen Verordnungen nur die Zustimmung des zuständigen Ministeriums – Änderungen z.B. des Curriculums wären rasch auf Basis von Verordnungen auf Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklungen möglich.

Sollen Praxislernphasen Teil weiterhin üblich sein?

Ja. Entsprechend der geltenden Standards in Österreich und international sind Praxiserfahrungen ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Ebenso ist im Fachhochschulgesetz festgelegt, dass Praktika Teil der Ausbildung sind, um den Zielsetzungen der Praxisnähe – unabhängig von der Studienwahl – zu entsprechen. Im Herbst 2024 wurde ein Paper zu Qualitätsstandards für Praxislernphasen in BA Studiengängen Soziale Arbeit herausgegeben. Dieses stimmt in hohem Maß mit den internationalen Empfehlungen überein und stellt die Wechselwirkungen im Ausbildungsdreieck Studierende – Hochschule – Praxiseinrichtung anschaulich dar.

In der Praxis gibt es häufig Überschneidungen mit anderen Berufsgruppen und Professionen bzw. werden ähnliche Aufgaben von unterschiedlichen Berufsgruppen ausgeführt. Welche Auswirkungen hätte ein Berufsgesetz für Soziale Arbeit?

Ein Berufsgesetz für Soziale Arbeit kann dazu beitragen zu klären, welche Profession im vorliegenden Fall jene spezifischen Kompetenzen mitbringt, die für eine Bearbeitung von Relevanz sind. Gleichzeitig wird auch klar, welche Kompetenzen von einer bestimmten Profession nicht abgedeckt werden – das heißt in welchen Bereichen interprofessionelle Kooperation notwendig ist, um zu Lösungen zu finden. Für das Beispiel des Entlassungs-Managements z.B. wird deutlich, dass Angehörige des gehobenen Diensts der Gesundheits- und Krankenpflege Expert*innenwissen über das Ausmaß eines etwaigen Pflegebedarfs und der notwendigen Versorgung haben, Fachkräfte der Sozialen Arbeit aber über das notwendige Wissen verfügen, um auch bei eingeschränkter Gesundheit weiterhin soziale Teilhabe zu ermöglichen und die sozialen Rechte abzusichern.

Wie können die „Freiheit“ und die „Zwischenräume“ die Soziale Arbeit nutzt, gelingend in einem Berufsgesetz berücksichtigt werden?

Ein Berufsgesetz der Sozialen Arbeit muss auf internationalen Definitionen und der ethischen Haltung der Profession sowie internationaler Standards für Ausbildungen aufbauen. Diesen Standards ist der obds verpflichtet, und diese Standards werden auch laufend in politische Gespräche eingebracht. Eine gesetzliche Absicherung Sozialer Arbeit stellt sicher, dass die Soziale Arbeit in der Gesellschaft jene – auch formale – Berücksichtigung findet, die sie jetzt bereits ausübt. Ein Berufsgesetz ermöglicht die strukturierte Beteiligung von Fachkräften der Sozialen Arbeit an aktuellen Diskursen und stellt sicher, dass die Berufsgruppen bei wesentlichen Fragen zumindest „mitgedacht“ werden.

Wie können die unterschiedlichen Bereiche der Sozialen Arbeit in einem Berufsgesetz berücksichtigt werden?

Ein Berufsgesetz stellt einen Rahmen dar, innerhalb dessen sich alle Leistungen, die Soziale Arbeit anbietet und alle Felder, in denen sie tätig ist, wiederfinden. Die Kunst ist es, diesen Rahmen so weit zu fassen, dass alle Bereiche umfasst werden und gleichzeitig die Unterscheidbarkeit zu anderen Berufsgruppen aufrecht bleibt und die Abgrenzung von Laientätigkeiten klar definiert ist. Die seit 2020 veröffentlichten Dokumente sind hier abrufbar und können als wesentliche Hinweise bzw. Informationsquellen dienen.

Würde sich die Soziale Arbeit mit einem Berufsgesetz, das an das Gesetz der Gesundheitsberufe anschließt, der Gesundheit bzw. der Ärzt*innenschaft unterordnen?

Nein. Mit dem Vorschlag, die sozialen Determinanten von Gesundheit als Kompetenz der Sozialen Arbeit in Abgrenzung und Unterscheidbarkeit zu anderen Profession festzulegen, erfolgt keine Unterordnung. Vielmehr stellt es sicher, dass die besonderen fachlichen Kompetenzen der Sozialen Arbeit klar benannt sind und die Lebensbedingungen als Einflussfaktoren für die soziale Gesundheit hervorgehoben werden. Soziale Arbeit würde damit „neben“ anderen Gesundheitsberufen stehen, die bereits über eigene Gesetze verfügen. In einzelnen Gesetzen anderer Gesundheitsberufe sind Verweise zu finden, dass entweder Behandlungen oder Therapien oder auch bestimmte Tätigkeiten nur nach Rücksprache mit einer anderen Profession (z.B. Ärzt*innen) erfolgen dürfen. Eine solche Klausel ist für die Soziale Arbeit nicht vorgesehen und wird vom obds abgelehnt. Soziale Arbeit soll von Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen eigenverantwortlich erbracht werden und Personen müssen selbst (und ohne „Zuweisung“ Leistungen der Sozialen Arbeit in Anspruch nehmen können. Klar muss aber auch sein: Sozialpädog*innen und Sozialarbeiter*innen haben (schon aufgrund der Professionsethik!) die Verpflichtung, andere Berufsgruppen einzubeziehen oder an diese zu verweisen wenn es fachlich geboten erscheint.

Wie kann das „soziale“ als Kernkompetenz Sozialer Arbeit in einem Berufsgesetz berücksichtigt werden?

„Sozial“ hat die Bedeutung von „die Gesellschaft betreffend“ oder „menschliches Miteinander betreffend“. Oft werden damit auch Beziehungen zwischen Einzelpersonen und Gruppen oder innerhalb von Gruppen beschrieben. Soziale Arbeit ist daher immer auch „sozial“. Gleichzeitig ist aber das „soziale“ weder ein Alleinstellungsmerkmal Sozialer Arbeit als Profession, noch kann es dazu betragen umfassende, berufliche Tätigkeiten von mildtätigen, laienhaften Unterstützungsformen zu unterscheiden. Soziale Arbeit leistet spezifische Beiträge, die sie unverwechselbar machen.

Wird das Ziel Sozialer Arbeit zur ‚Ermächtigung‘ in einem Berufsgesetz genügend abgebildet?

„Empowerment“ findet sich in der aktuellen internationalen Definition und auch in der vom obds verabschiedeten Übersetzung ins österreichische Deutsch. Co-Produktion mit Adressat*innen ist – auch im internationalen Diskurs – zentrales element einer Profession Soziale Arbeit. Eine entsprechende professionelle Haltung der Fachkräfte ist Voraussetzung für gelingende Soziale Arbeit entsprechend ihres Selbstverständnisses.

Warum gibt es in Österreich noch kein bundeseinheitliches Berufsgesetz für Soziale Arbeit?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits sind aufgrund der föderalen Verwaltungsstruktur Zuständigkeiten auf Bund und Länder aufgeteilt, und andererseits verfügen weder die Berufsangehörigen noch die Adressat*innen über politische Macht. Auch wenn innerhalb der Fachcommunity über viele Jahre mehrheitlich die Notwendigkeit eines Berufsgesetzes gesehen wurde, so gab es doch unterschiedliche Auffassungen und Diskurse zur Ausgestaltung eines solchen Gesetzes bzw. Bedenken, dass ein Berufsrecht auch Nachteile mit sich bringen könnte. Einen Einblick in Diskurse aus dem Jahr 2015 findet sich hier.

Die Vorläuferorganisation des obds hat bereits 1927 (!) einen Titelschutz gefordert. Der erste uns vorliegende schriftliche Entwurf für ein Berufsgesetz stammt aus dem Jahr 1997. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden die entsprechenden Text- und Gesetzesvorschläge immer wieder adaptiert und angepasst. Der letzte Entwurf stammt aus dem Jahr 2020 und ist nicht öffentlich verfügbar. In den letzten Jahren hat der obds keine eigenen Gesetzesentwürfe vorgelegt, vielmehr versucht er für die Notwendigkeit der Umsetzung durch Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und intensiven Kontakt mit Politik und Verwaltung zu sensibilisieren.

Im SozBezG 2024, das beschlossen wurde, finden sich in den Erläuterungen Hinweise auf Inhalte, die sich auch in einem Berufsgesetz finden könnten.

Gibt es internationale Unterstützung?

Ja. Auch IFSW Europe hat (zuletzt im Schreiben von 2022) in einem Schreiben an BM Rauch die Forderung nach gesetzlichen Regelungen unterstützt und sie mit der Aufforderung des Europarats an den Staat Österreich (datiert aus 2001) untermauert.

Ist „Sozialarbeit“ bzw. „Sozialpädagogik“ überhaupt eine eigene Profession?

Ja. Von der International Labour Organisation (ILO), die zur UN gehört, gibt es bereits aus 2004 eine Berücksichtigung von „Social Work Professionals“ in der ISCO (International Standard Classification of Occupation). Darin werden die Aufgaben von Fachkräften der Sozialen Arbeit aufgelistet. Bereits 2001 hat der Europarat empfohlen, unter anderem „einen stabilen rechtlichen Rahmen schaffen, in dem die Sozialarbeiter arbeiten können“ sowie weitere Vorschläge zum Auftrag und zu Zielsetzungen sozialer Arbeit in Europa verabschiedet.

Auf EU – Ebene wird von Social Services und entsprechenden Regelungen gesprochen. Betrifft das die Soziale Arbeit?

Ja. In Unterlagen der europäischen Kommission werden soziale Dienstleistungen definiert und festgeschrieben, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, damit diese in der erforderlichen Qualiät erbracht werden können. Bereits im Jahr 2011 wurde vom Social Protection Comitee unter dem Titel „A Voluntary European Quality Framework for Social Services“ eine Empfehlung verabschiedet, die in den letzten Jahren verstärkt diskutiert und in Verbindung mit dem European Pillar of Social Rights auch wieder überarbeitet werden soll. Auch wenn diese Grundlagendokumente keine Berufsgruppen benennen, wird doch klar, dass Soziale Arbeit als wesentliche Profession zur Sicherung des Wohlfahrssystems davon umfasst sein muss.

Bundesrecht oder Landesrecht? Wo ist Soziale Arbeit in Österreich gesetzlich verortet?

Österreich ist ein föderaler Staat, der aus 9 Bundesländern besteht. In der Bundesverfassung bzw. dem Bundesverfassungsgesetz ist genau geregelt für welche Bereiche erstens der Bund, zweitens die Bundesländer und drittens Bund und Bundesländer gemeinsam zuständig sind. Um hier Änderungen vorzunehmen braucht es eine 2/3 Mehrheit im Parlament. Da die Verfassung die Grundlage des österreichischen Staatsgefüges darstellt, wird sie nicht so rasch verändert wie z.B. einzelne Bundes- bzw. Landesgesetze und Verordnungen. In der Bundesverfassung steht, dass alles, was nicht explizit geregelt wird, automatisch in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer fällt. Die Begriffe „Soziale Arbeit“, „Sozialarbeit“, „Sozialpädagogik“ oder „Erziehung“ werden in der Verfassung nicht genannt.

Ein Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass von einer gemeinsamen Verantwortung von Bund und Ländern auszugehen ist und es wird empfohlen für die Soziale Arbeit einen eigenen Kompetenztatbestand in Verfassungsrang einzuführen.

Was soll in einem Berufsgesetz genau stehen? Gibt es einen aktuellen Entwurf?

Nein, es gibt derzeit keinen aktuellen Entwurf für ein Berufsrecht der Sozialen Arbeit. Mögliche Themen und Inhalte und Vorschläge zu Regelungen sind im Beitrag des Online – Journals soziales_kapital enthalten.

Kann direkte Demokratie die Verabschiedung eines Berufsgesetzes beschleunigen?

Bei einer Volksabstimmung wird das gesamte Volk darüber befragt, ob ein vom Parlament bereits beschlossenes Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Die letzte Volksabstimmung war jene zum EU-Beitritt Österreichs. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass der Bundesgesetzgeber eine Volksbefragung vor der Beschlussfassung im Parlament durchführt. Es kann mit „ja“ oder „nein“ abgestimmt werden. Die einzige Volksbefragung in Österreich war zum Thema Wehrpflicht im Jahr 2013. Mittels eines Volksbegehrens können Bürger*innen konkrete Gesetzesvorschläge im Parlament einbringen. Allerdings nur zu Themen, die eindeutig in die Kompetenz des Bundes fallen.

Weitere Möglichkeiten der direkten Demokratie sind die parlamentarische Bürgerinitiative bzw. die parlamentarische Petition. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen ist, dass im ersten Fall die Unterschriften von 500 Bürger*innen benötigt werden, im zweiten Fall die Unterschrift von einem*r Nationalratsabgeordneten. Auch hier gilt, dass das Thema in Bundeskompetenz fallen muss, um behandelt werden zu können.

Solange man im Bereich der gesetzlichen „Zuständigkeit“ für Soziale Arbeit von einer geteilten Zuständigkeit zwischen Bund und Bundesländern ausgehen muss, kommen daher keine formalen Bürgerbeteiligungsverfahren in Betracht. Online Petitionen, Unterschriftensammlungen bzw. andere nicht formale Verfahren der Sichtbarmachung von Anliegen sind freilich jederzeit möglich und könnten den Druck auf alle Beteiligten erhöhen.

Wer unterstützt die Forderungen nach einem Berufsgesetz?

Die Forderungen werden von den unterschiedlichen Fachgewerkschaften, nämlich GPA, GÖD, Younion, vida und vom ögb sowie von der Arbeiterkammer unterstützt. Innerhalb der Community unterstützen mit der ogsa sowie dem öfas und der ÖFEB auch andere maßgebliche Verbände ein Berufsgesetz. Auch Studiengangsleiter*innen von Fachhochschulen und Universitäten stehen dem Prozess positiv gegenüber.

Berufsverbände verwandter Professionen unterstützen die Forderungen nach einem Berufsgesetz für Soziale Arbeit und auch Stakeholder aus dem Bereich Gesundheit sowie der Ärzteschaft sehen die Notwendigkeit einer gesetzlichen Berücksichtigung.

Welche Auswirkungen hätte ein Berufsgesetz auf meine Organisation / Einrichtung?

Ein Berufsgesetz kann einen Rahmen darstellen und skizzieren, welche Voraussetzungen gelten, um den Beruf auszuüben, welche Kompetenzen dafür notwendig sind und mit welchen Pflichten die Berufsausübung einhergeht, ob freiberufliche Tätigkeit erlaubt ist, usw. Ein Berufsrecht legt für Beratungsstelle X oder Organisation Y aber nicht fest, wie viele Personen beschäftigt werden müssen, welche Ausbildungen sie haben und ob z.B. im Team, aufsuchend, nachgehend oder stationär gearbeitet wird. Diese Vereinbarungen werden meist in Förderbedingungen oder in einschlägigen Gesetzen (z.B. den Kinder- und Jugendhilfegesetzen der Bundesländer oder entsprechenden Verordnungen) festgelegt. Aus der Berufsumschreibung und den Kompetenzen, die im Berufsrecht niedergeschrieben sind, werden in Verbindung mit dem Auftrag, den die Einrichtung hat, aber Rückschlüsse darauf möglich, welche Rahmenbedingungen es braucht, um entsprechend den Gesetzesvorgaben zu arbeiten. Indirekt kann ein Berufsrecht also dazu beitragen eine Diskussion über Personal- und Sachressourcen anzustoßen. Unabhängig vom Berufsrecht existieren auch das Arbeitsrecht sowie kollektivvertragliche Bestimmungen, die großen Einfluss auf die Rahmenbedingungen und die Entlohnung haben. Diese Regelungen werden von einem Berufsgesetz nicht berührt. Bestehende Kollektivverträge gelten weiterhin und geltende Rechtsbestimmungen (z.B. DSGVO) sind immer einzuhalten!

Soll es in einem Berufsgesetz Tätigkeitsvorbehalte geben?

Die meisten Tätigkeiten, die von Fachkräften der Sozialen Arbeit ausgeführt werden, werden auch von anderen Professionen ausgeübt – zum Beispiel das Führen von (Beratungs)Gesprächen, gutachterliche Tätigkeiten, Erhebungen, Vernetzungstätigkeiten usw. Eine Abgrenzung zwischen umfassenden, geplanten und berufsmäßigen sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen Tätigkeiten und den Handlungen, die von Laien oder anderen Professionen / Berufen gesetzt werden, ergibt sich aus der Zielsetzung sowie dem Auftrag, die der konkreten Tätigkeit zugrunde liegt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht geplant, Tätigkeitsvorbehalte in einem Berufsgesetz für die Soziale Arbeit aufzunehmen. (Anmerkung: Es gibt neben Tätigkeitsvorbehalten auch Berufsvorbehalte).

Führen gesetzliche Regelungen nicht zur Hierarchisierung?

Nein, nicht automatisch. Weder ein Bezeichnungsschutz noch durch ein Berufsrecht führen automatisch zu Hierarchisierungen. Jedes Berufsrecht steht für sich alleine – die einzelnen Berufsrechte der unterschiedlichen Professionen im Gesundheitsbereich stehen gleichberechtigt „nebeneinander“. Eine Hierarchisierung zwischen den einzelnen Berufsgruppen kann sich durch nähere Bestimmungen im Gesetz ergeben (z.B. Profession A darf X durchführen, Profession B darf X unter Anleitung durchführen, Profession C darf X aufgrund Anordnung von Profession Z durchführen). Vielmehr kann ein Berufsgesetz dazu beitragen, dass die eigene Fachlichkeit der Sozialen Arbeit auch in der interprofessionellen Kooperation stärker anerkannt wird. Ein Berufsgesetz würde aber auch nichts an bereits bestehenden Hierarchisierungen ändern, die auf Grundlage anderer Gesetze bzw. Normvorgaben bestehen. So werden z.B. weiterhin Letztentscheidungen bei Gerichten oder bei – entsprechend den Dienstvorschriften – bei vorgesetzten Stellen liegen.

Stehen die Menschenrechte im Fokus eines Berufsgesetzes? Soziale Arbeit ist doch eine Menschenrechtsprofession!

Soziale Arbeit versteht sich als Menschenrechtsprofession. (Die dazugehörigenn Dokumente sind hier abrufbar.) Das ist allerdings kein „Alleinstellungsmerkmal“ der Sozialen Arbeit. Menschenrechte stehen in Österreich im Verfassungsrang, jede und jeder ist verpflichtet, diese einzuhalten – das gilt umso mehr für Angehörige von Professionen, die mit Macht ausgestattet sind wie z.B. auch Ärzteschaft, Polizei – und selbstverständlich auch für die Soziale Arbeit! Soziale Arbeit leistet aber auch spezifische Beiträge, die sie von anderen Professionen unterscheiden. Diese wurden bei der Erstellung oben angeführter Dokumente in den Vordergrund gerückt.

Viele Berufsgruppen und Professionen bieten „Beratung“ oder „Case-Management“ an. Was würde sich durch ein Berufsgesetz für Soziale Arbeit ändern? Wer darf künftig z.B. „psychosoziale Beratung“ anbieten?

„Beratung“ oder „Case Management“ wird von unterschiedlichen Professionen, aber auch von Laien und gewerblich darauf spezialisierten Personen oder Firmen angeboten. Per se kann die Tätigkeit der „Beratung“ oder des „Case-Managements“ also nicht einer Profession alleine vorbehalten sein. Ein etwaiger „Tätigkeitsvorbehalt“ für die Soziale Arbeit wäre realitätsfern und nicht konsensfähig. Durch die Gegenstandsbeschreibung von Sozialer Arbeit, durch die Benennung des Ziels von Sozialer Arbeit und durch die Kompetenzen, die die Berufsangehörigen durch ihre Ausbildung erworben haben, wird aber klar ersichtlich, dass sozialarbeiterische bzw. sozialpädagogische Beratung oder sozialarbeiterisches Case Management entsprechendes Fachwissen voraussetzt und andere Zielsetzungen verfolgt als z.B. ein gewerbliches Angebot zur Förderung der Lebenszufriedenheit. Auch wenn die zur Anwendung kommenden Methoden und Techniken ähnlich sind bzw. auf den gleichen Theorien und Grundlagen aufbauen. Nur Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen sind aber in der Lage, die erlernten Techniken und Methoden in Verbindung mit dem Auftrag und den Zielsetzungen ihrer eigenen Profession zu bringen und vor diesem Hintergrund mit den Adressat*innen gemeinsam daran zu arbeiten, deren selbstbestimmte soziale Teilhabe, die Übernahme sozialer Verantwortung und die Durchsetzung sozialer Rechte zu fördern. Anderen Berufsgruppen und Professionen steht es selbstverständlich frei, Beratung anzubieten, bzw. die entsprechenden Methoden und Techniken anzuwenden solange dies entlang den Grundsätzen ihrer eigenen Profession erfolgt und nicht vorgibt sozialarbeiterische oder sozialpädagogische Beratung bzw. Case Management zu ersetzen.

Auch ohne Vorliegen eines Berufsgesetzes haben Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Fachkompetenz Beratungen durchzuführen bzw. im Case Management tätig zu sein. Beratungsgespräche und die Erhebung der Lebensumstände und Einflussfaktoren sowie Vernetzungen sind notwendige Voraussetzungen für jede Form von Unterstützungsleistungen. Ohne diese Tätigkeiten kann Soziale Arbeit weder ihrem Auftrag gerecht werden noch ihre Ziele erreichen.

Welche Auswirkungen hätte ein Berufsgesetz auf Verschwiegenheitspflichten? Wie kann dann noch gelingende Vernetzung geleistet werden?

In allen Gesundheits- und Sozialberufegesetzen sind Verschwiegenheitspflichten und auch die Ausnahmen zur Verschwiegenheit entsprechend geregelt. Diese Bestimmungen setzen vor Datenweitergabe immer eine informierte Zustimmung (das ergibt sich auch bereits aus der DSGVO) voraus. Ein Berufsgesetz der Sozialen Arbeit müsste dementsprechend Bestimmungen enthalten, die mit den bereits existierenden Bestimmungen anderer Professionen in Übereinstimmung steht.

Aufgrund der derzeit fehlenden Regelungen in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit haben Adressat*innen keine Rechtssicherheit, dass vertrauliche Informationen (sofern keine Ausschlussgründe vorliegen) auch vertraulich bleiben. Ebenso haben sie kein verbrieftes Recht zur Einsicht in die sie betreffende Dokumentation. Beides Bereiche, die aufgrund der Professionsethik und des emanzipatorischen Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit selbstverständlich wären, mitunter aber im Arbeitsalltag von den Fachkräften nicht umgesetzt werden können.

Bleibt der enge Bezug der Sozialpädagogik zu Pädagogik mit einem Berufsgesetz erhalten?

Ja. Im Sinn des Verständnisses von Sozialpädagogik und Sozialarbeit als Teilbereiche der Sozialen Arbeit werden Theorien aus den Erziehungs- und Bildungswissenschaften als Teil der Wissenschaft Soziale Arbeit verstanden.